Penulis: Gahral Umasugi

(Mahasiswa magister ilmu politik UMJ).

Pilkada langsung lahir dari satu harapan besar yakni, kekuasaan daerah diharapkan benar-benar bersumber dari rakyat bukan dari ruang-ruang tertutup elite politik. Dalam banyak hal, harapan itu terwujud secara prosedural bahwa Partisipasi pemilih meningkat, kontestasi terbuka, dan kepala daerah memperoleh legitimasi langsung dari warga.

Namun demokrasi tidak berhenti pada proses memilih. Demokrasi juga diukur dari apa yang dihasilkan setelah pemilihan selesai. Di titik inilah demokrasi lokal mulai memperlihatkan kegelisahannya. Di banyak daerah, Pilkada yang ramai justru diikuti oleh kebijakan yang lemah arah, konflik politik berkepanjangan, dan pemerintahan yang sulit lepas dari kompromi elite. Pertanyaan pun muncul apakah Pilkada langsung benar-benar memperkuat demokrasi lokal, atau justru membuka problem baru yang belum sepenuhnya disadari?

Tulisan ini berangkat dari kegelisahan tersebut. Fokusnya sederhana tetapi penting. Pertama, menelaah kritik terhadap praktik Pilkada langsung dalam demokrasi lokal. Kedua, membaca posisi partai politik dalam perdebatan Pilkada dan menilai sejauh mana argumen mereka bertumpu pada pengetahuan yang bukan semata kepentingan.

Kritik terhadap Pilkada Langsung dalam Demokrasi Lokal

Tidak dapat disangkal bahwa Pilkada langsung memperluas ruang partisipasi politik. Dalam kerangka demokrasi, partisipasi adalah syarat dasar sebagaimana ditegaskan oleh Dahl (1971). Namun partisipasi bukan satu-satunya ukuran. Demokrasi juga menuntut rasionalitas kebijakan dan kekuatan institusi.

Salah satu persoalan paling menonjol dari Pilkada langsung adalah tingginya ongkos politik. Yanga mana ketika kampanye tentu membutuhkan biaya yang besar, mulai dari alat peraga hingga mobilisasi dukungan. Dalam kondisi seperti ini, kontestasi cenderung menguntungkan kandidat dengan modal kuat. Gagasan dan program sering kali kalah oleh popularitas dan kemampuan finansial. Politik lokal pun bergeser menjadi ajang kompetisi sumber daya bukan adu visi pembangunan.

Setelah Pilkada selesai, konsekuensi biaya politik ini tidak serta-merta akan hilang. Kepala daerah terpilih membawa beban politik yang harus dibayar (kepada donator maupun tim sukses). Sehingga setelah pilkada kebijakan publik kemudian kerap lahir dari kompromi bukan dari analisis kebutuhan masyarakat. Program yang cepat terlihat dan mudah dijual lebih disukai, meskipun dampaknya jangka pendek. Populisme menjadi pilihan yang aman secara politik tetapi rapuh secara kebijakan.

Pilkada langsung juga mendorong personalisasi kekuasaan pada titik ini, figur kepala daerah menjadi pusat perhatian, sementara partai politik dan DPRD sering berada diposisi pinggir. Padahal demokrasi yang stabil membutuhkan institusi yang bekerja bukan hanya figur yang kuat. Linz dan Stepan (1996) mengingatkan bahwa demokrasi tanpa institusi yang mapan mudah tergelincir ke dalam ketidak pastian.

Sehingga masalah pilkada langsung bukan terletak pada prinsip pemilihan langsung itu sendiri, melainkan pada konteks kelembagaan yang belum siap. Demokrasi dijalankan, tetapi penopangnya rapuh.

Partai Politik dan Politik Berbasis Pengetahuan

Perdebatan mengenai Pilkada langsung dan tidak langsung membuka cermin penting bagi partai politik. Disini terlihat bagaimana partai memandang demokrasi, kekuasaan, dan pengetahuan.

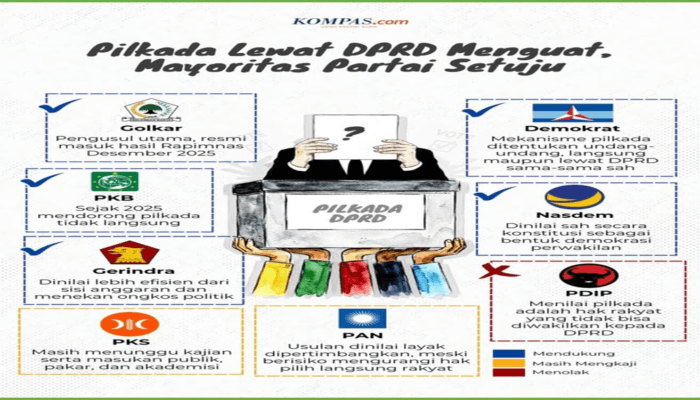

Misalnya PDI Perjuangan tampil sebagai pembela paling konsisten pilkada langsung. Argumen yang diajukan pun sederhana dan kuat secara moral, bahwa memilih kepala daerah adalah hak rakyat dan tidak dapat diwakilkan. Posisi ini sejalan dengan semangat demokrasi partisipasi. Namun, jika dilihat dari sudut kebijakan publik, argumen tersebut lebih normatif ketimbang empiris. Jarang terdengar evaluasi terbuka mengenai sejauh mana Pilkada langsung meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.

Golkar mengambil jalur berbeda. Melalui Rapimnas Desember 2025, Golkar mendorong Pilkada tidak langsung dengan alasan efisiensi, stabilitas, dan penekanan ongkos politik. Argumen ini terasa lebih teknokratis dan dekat dengan logika kebijakan. Namun, pertanyaan kuncinya belum bisa terjawab tuntas, bahwa ketika pilkada dilakukan secara tidak langsung bagaimana mencegah DPRD menjadi arena transaksi politik? Tanpa desain pengawasan yang jelas, efisiensi mudah berubah menjadi oligarki.

PKB sejak 2025 juga mengusulkan Pilkada tidak langsung dengan alasan demokrasi perwakilan dianggap lebih terkelola. Argumen ini wajar, tetapi masih berada ditingkat prinsip partai. Karena belum disertai peta kebijakan yang menjelaskan bagaimana mekanisme perwakilan akan menghasilkan kepemimpinan yang lebih berkualitas dibandingkan secara langsung.

Gerindra menekankan efisiensi anggaran dan penekanan biaya politik. Dalam kerangka rasionalitas ekonomi argumen ini cukup masuk akal. Namun seperti diingatkan Stiglitz (2000) bahwa efisiensi bukan satu-satunya tujuan demokrasi. Tanpa akuntabilitas, efisiensi justru dapat mempersempit ruang kontrol publik.

Demokrat mengambil posisi legalistik bahwa mekanisme Pilkada langsung atau tidak, dianggap sah selama diatur undang-undang. Sikap ini aman, tetapi minim gagasan. karena tidak menawarkan jawaban atas problem nyata demokrasi lokal.

NasDem mendukung Pilkada tidak langsung dengan alasan sah secara konstitusi sebagai bentuk demokrasi perwakilan. Secara teoritik ini benar. Namun demokrasi perwakilan seperti diingatkan Schumpeter (1942) bahwa demokrasi yang diwakilkan tetap membutuhkan kompetisi yang sehat dan kontrol publik. Tanpa itu, demokrasi perwakilan mudah terjebak pada dominasi elite.

PAN serta PKS masih berada pada tahap mengkaji. Sikap ini secara prinsip paling dekat dengan politik berbasis pengetahuan. Namun selama hasil kajian tidak disampaikan secara terbuka posisi ini tetap belum sepenuhnya bermakna.

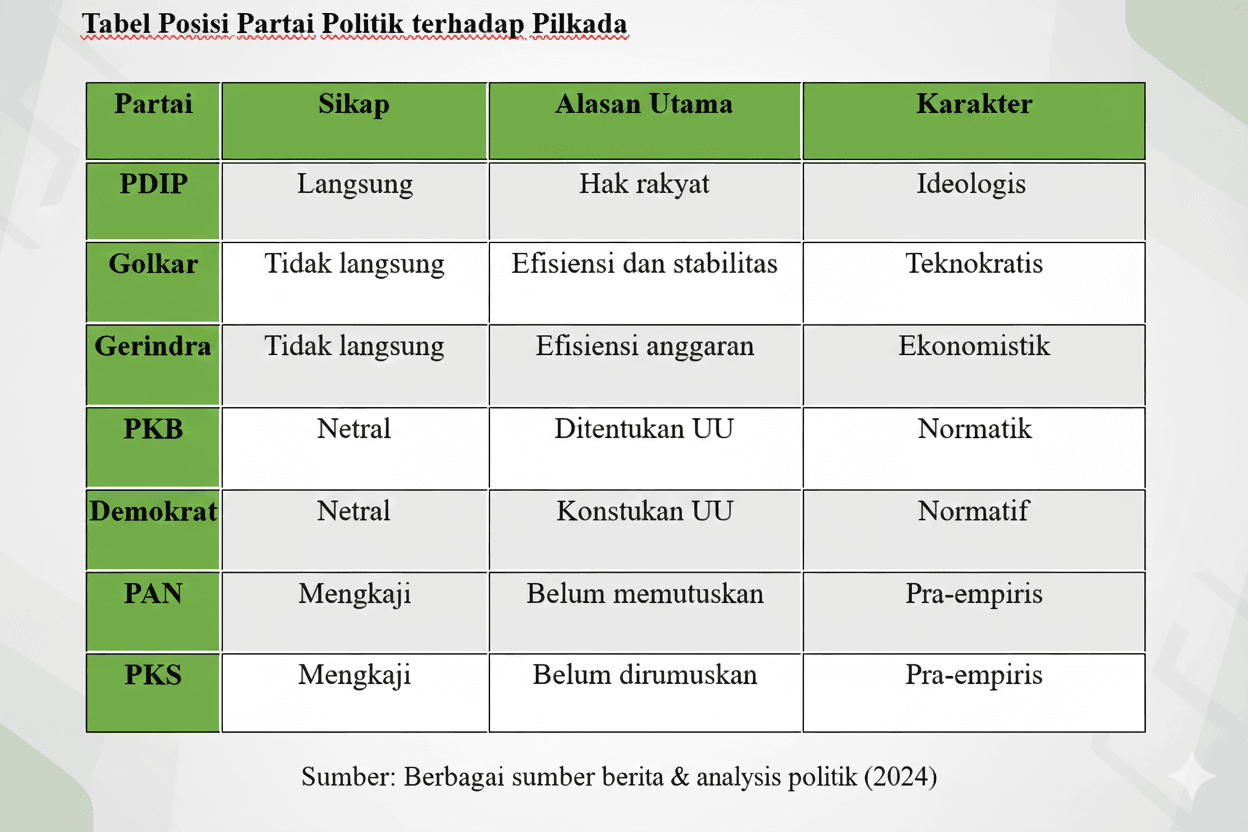

Tabel diatas menunjukkan bahwa sikap partai-partai politik dalam soal Pilkada masih didominasi oleh argumen prinsip dan kepentingan praktis, bukan oleh hasil kajian yang benar-benar berbasis data. PDIP, misalnya, mempertahankan Pilkada langsung atas dasar hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Argumen ini mudah dipahami dan secara moral kuat, tetapi jarang disertai penjelasan berbasis pengalaman lapangan tentang apakah Pilkada langsung benar-benar melahirkan kepala daerah yang lebih berkualitas dan berpihak pada publik. Di sisi lain, Golkar, Gerindra, dan PKB menekankan efisiensi anggaran serta mahalnya ongkos politik sebagai alasan Pilkada tidak langsung, namun klaim tersebut umumnya disampaikan sebagai asumsi umum, bukan hasil perhitungan terbuka atau evaluasi kebijakan yang bisa diuji bersama.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perdebatan Pilkada belum sepenuhnya berpijak pada pengetahuan yang teruji, melainkan masih bergerak di wilayah keyakinan politik dan strategi kekuasaan. Padahal, jika Pilkada diposisikan sebagai kebijakan publik, maka seharusnya ia dievaluasi secara jujur melalui data, perbandingan antar daerah, dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan. Tanpa evaluasi yang sistematis, perdebatan langsung dan tidak langsung berisiko menjadi debat ideologis semata, bukan upaya mencari mekanisme demokrasi yang paling masuk akal dan paling bermanfaat bagi masyarakat di tingkat lokal.

Membaca Sikap Partai, Rational Choice dan Desain Institusi

Jika dibaca dengan kacamata rational choice, sikap partai terhadap Pilkada tampak logis. Pilkada langsung sering melemahkan kontrol partai atas kandidat. Pilkada tidak langsung justru menguatkan posisi partai dan DPRD. Dalam logika ini, seperti dijelaskan Downs (1957) bahwa partai bertindak rasional untuk menjaga dan memperluas kekuasaan.

Sementara itu, pendekatan institutional design mengingatkan bahwa pilihan mekanisme bukanlah solusi tunggal. Masalah utama demokrasi lokal adalah lemahnya institusi penyangga. Pilkada langsung rawan populisme jika partai lemah. Pilkada tidak langsung rawan oligarki jika pengawasan longgar. Tanpa politik berbasis pengetahuan, keduanya sama-sama berisiko.

Perdebatan Pilkada langsung dan tidak langsung sejatinya membuka satu pelajaran penting. Demokrasi tidak cukup dijaga dengan prosedur tetapi juga dengan pengetahuan. Tanpa riset, evaluasi, dan desain kebijakan yang matang perubahan mekanisme hanya akan memindahkan masalah. Demokrasi lokal Indonesia saat ini masih berjalan dengan energi politik yang besar, tetapi dengan fondasi pengetahuan yang rapuh. Tantangannya bukan memilih antara langsung atau tidak langsung melainkan membangun partai politik dan institusi yang mampu berpikir lebih dalam sebelum memutuskan. Di situlah masa depan demokrasi lokal akan ditentukan.