Oleh : Atamimi ( Peneliti, Produser Musik)

Redefinisi Indonesia Timur Lewat Pop Culture Lanskap budaya populer Indonesia mengalami pergeseran yang menarik dan cukup radikal, pergeseran yang tidak lahir dari pusat-pusat kekuasaan budaya seperti Jakarta, melainkan dari tempat yang selama ini dianggap jauh, terbelakang, atau bahkan liar. Di tengah laju algoritma dan derasnya konten digital, muncul nama-nama dari Indonesia Timur yang menguasai ruang-ruang virtual, khususnya platform seperti TikTok.

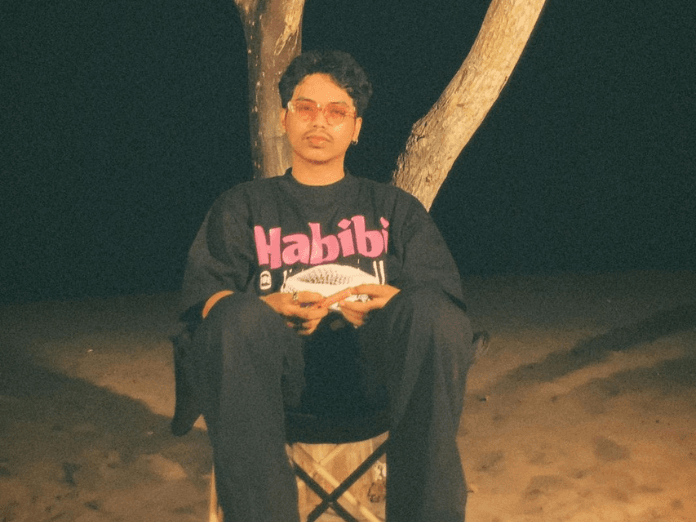

Musisi-musisi seperti Keilandboi (K3BI), dan Faris Adam berseliweran di FYP (For You Page) para pengguna tik tok. Karya-karya mereka tak hanya didengar namun diadopsi sebagai trend oleh para selebriti dan brand fashion lokal hingga global, bukan hanya karena lagunya catchy atau koreografinya viral, tapi karena mereka membawa sesuatu yang segar baik secara musikal maupun visual.

Lagu “Stecu” karya Faris Adam misalnya, dengan memadukan gaya pop kontemporer yang ringan dengan lirik-lirik yang menyelipkan istilah khas bahasa Ternate seperti “stecu” (stelan cuek) Faris berhasil membawa kosakata lokal menjadi bagian dari gaya hidup populer anak muda Indonesia. Liriknya yang catchy dan bahasanya yang otentik menjadikan lagu ini viral di TikTok, memperlihatkan bagaimana bahasa lokal Indonesia Timur kini bukan lagi dianggap asing atau kuno, tetapi justru trendi dan relatable. Di ranah yang berdekatan, rapper K3BI dari Kei juga turut mengukuhkan posisi budaya Indonesia Timur di jalur utama musik urban. Dengan gaya visual dan musikal yang menggabungkan semangat street culture ala UK dengan referensi identitas Kei, Keilandboi menjadi salah satu figur yang mendobrak stereotip lama tentang anak Timur.

Penampilannya bahkan menarik perhatian platform internasional, ditandai dengan kolaborasi bersama Foot Locker, sebuah merek ritel streetwear ternama. Fenomena ini menandai bahwa mode dari Indonesia Timur bukan hanya hadir sebagai pelengkap gaya urban melainkan menunjukkan bahwa budaya Indonesia Timur hari ini tidak sekadar diterima, tetapi mulai menjadi simbol status baru: cool, confident, and culturally rooted. Namun fenomena ini tidak lepas dari sejarah panjang marginalisasi simbolik yang dialami masyarakat Indonesia Timur. Dalam banyak representasi budaya populer arus utama, wajah-wajah timur kerap dilekatkan dengan kekerasan, keluguan yang dipaksakan, atau sekadar eksotisme visual. Seringkali mereka hadir sebagai pelengkap narasi, bukan sebagai pusat cerita. Stigma tentang premanisme, atau bermasalah dilekatkan secara struktural melalui media, dan candaan publik.

Merebut Kembali Representasi, Dari Objek Eksotis ke Produsen Makna Dalam konteks teori representasi Stuart Hall (1997), ini merupakan contoh dari bagaimana identitas budaya dibentuk melalui relasi kuasa dalam sistem makna. Representasi bukan soal bagaimana ia ditampilkan, tapi soal siapa yang memiliki kontrol atas apa yang ditampilkan. Dan selama ini, kontrol itu tidak berada di tangan masyarakat Indonesia Timur. Mereka direpresentasikan oleh orang lain, dan dengan cara yang tidak mereka pilih. Namun situasi ini mulai berubah secara signifikan dengan munculnya media sosial, terutama platform seperti TikTok yang bersifat horizontal, terbuka, dan tidak terlalu bergantung pada akses ke pusat kekuasaan.

TikTok memungkinkan siapa saja menjadi produsen sekaligus distributor makna. Dalam kerangka teori participatory culture dari Henry Jenkins (2006), platform digital seperti ini memungkinkan pergeseran dari budaya konsumsi pasif menuju budaya partisipasi. Aktif, di mana pengguna tidak hanya menonton tetapi juga menciptakan, menyebarkan, dan memaknai konten secara kolektif. Fenomena musisi dari Indonesia Timur yang kini viral di TikTok adalah bukti sahih dari pergeseran ini. Musisi seperti Faris Adam menggunakan lirik berbahasa Ternate dalam lagu Stecu yang viral karena keunikan lokalnya, bukan karena meniru gaya barat atau pusat.

Rapper seperti K3BI tidak menunggu validasi dari label besar di Jakarta ia mengembangkan gaya sendiri, berbicara dengan bahasa jalanannya sendiri, dan bekerja sama dengan merek global seperti Foot Locker. Ini adalah bentuk konkret dari apa yang disebut sebagai counter hegemonic narrative, narasi tandingan yang secara langsung menentang dominasi narasi pusat, tidak dengan cara frontal, tetapi dengan cara estetis dan kreatif. Lebih dari sekadar pengakuan estetika, keberhasilan ini menandai pergeseran kuasa representasional. Masyarakat Indonesia Timur kini mulai merebut kembali kendali atas bagaimana mereka ingin dilihat dan didengar. Mereka bukan lagi karakter tempelan dalam

Dunia hiburan, mereka adalah influencer, trendsetter, dan pelaku budaya yang diperhitungkan. Mereka tidak menunggu diundang ke panggung pusat, mereka menciptakan panggungnya sendiri, menyalakan sorotannya sendiri, dan mengundang publik untuk melihat mereka dengan cara baru yaitu cara yang lebih adil, kompleks, dan manusiawi.

Budaya Populer Sebagai Medan Pertarungan Simbolik Transformasi ini juga mengajarkan bahwa budaya populer bukanlah arena netral. Ia adalah medan pertarungan simbolik, tempat di mana identitas, kuasa, dan ideologi saling bergulat. Dalam konteks ini, keberhasilan musisi Indonesia Timur tidak hanya mencerminkan pergeseran dalam distribusi representasi, tetapi juga menunjukkan bahwa budaya populer bisa digunakan sebagai senjata simbolik untuk menentang dominasi lama.

Lagu “Stecu” bukan sekadar lagu pop yang menyenangkan, ia menyelundupkan identitas Ternate ke dalam ruang dominasi nasional, dengan cara yang tidak frontal, tapi efektif. Demikian pula, kehadiran K3BI sebagai figur hip-hop dengan estetika Kei adalah contoh konkret dari bagaimana simbol-simbol pinggiran dapat memasuki pusat dan bahkan mendefinisikan ulang selera arus utama.

Dalam pandangan teori budaya kritis, inilah yang disebut hegemoni budaya, dominasi nilai-nilai tertentu yang dianggap wajar dan alami oleh mayoritas, padahal ia adalah hasil konstruksi. Ketika suara, gaya, dan nilai dari Indonesia Timur mulai mendapat tempat dalam budaya populer, maka yang sedang terjadi bukan sekadar inclusivity atau keragaman visual, tetapi gangguan terhadap tatanan simbolik yang telah mapan.

Budaya populer bekerja secara halus, menyebarkan ideologi bukan lewat doktrin, tapi lewat gaya, selera, musik, dan visual. Ketika budaya populer mengadopsi simbol dari pinggiran, ia bisa mengangkat atau menghisapnya, mewakili atau malah menjinakkan. Karena itu, keberhasilan representasi bukan hanya soal tampil, tetapi juga mempertahankan makna dan kontrol atas simbol yang dibawa.

TikTok bisa menjadi alat emansipasi, tapi juga bisa menjadi ruang reproduksi stereotip baru jika tidak disadari betul bagaimana makna diproduksi dan disebarkan. Dengan kata lain, budaya populer bukan hanya ruang menari dan menyanyi. Ia adalah medan perang makna dan saat ini, aktor-aktor dari Indonesia Timur sedang bertarung di dalamnya, bukan hanya untuk tampil, tetapi untuk memenangkan kuasa atas cara mereka pahami.(*)

semoga semakin banyak anak-anak muda indonesia timur yang bukan hanya musisi merepresentasikan budaya dan nama daerah ke kancah nasional maupun internasional.barakallah